|

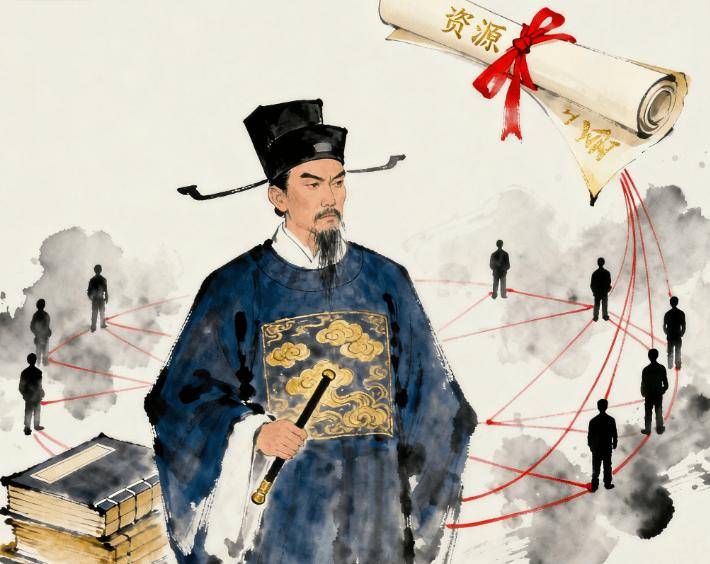

说到底就是看有没有权力。 编者以为,判断有没有权力不能简单看级别,正确的标准其实很简单粗暴:是否拥有影响该区域资源分配 (人权、财权或物权)的能力。

一 影响的是辖区资源 比如,3个公务员出差,带头老大决定在哪个餐馆吃饭,这种偶尔一两顿饭的报销明显就没上升到“该区域资源”的标准。如果你说这玩意儿也叫官员权力,那么公司小主管全部改名叫官员算了。 但是,如果该业务部门常年搞针对农民工的就业培训,然后可以决定参训农民工们在哪个宾馆住宿和就餐,他们手中掌握的就是“辖区范围内农民工培训资金的分配使用权”。 同样的道理,如果公务员出差必须去某个被指定的地方食宿,那么,这个幕后指定者就是妥妥的官员。因为他决定了某一项资源的具体去向。 二 拥有影响力,但不一定是拥有决定权 比如省委组织部的处长名义上没有任何官员决定权,但他们对于下属提拔影响力会小吗? 某县城小科员如果有个省委组织部的处长伯乐,你猜猜他的人生会不会上升? 这就是影响力。 有的官员就算退到人大,就算从人大退休,其影响力也存在,他这辈子都打上了“官”的烙印。 用这个标准看,大多数乡镇副科着实不算官员。对于人员提拔影响力为,因为他本身就是个副科。对于资金使用去向,需要请示镇长书记,影响力和普通办事员无异。反而是某些县局的副局长影响力不亚于甚至超过乡镇正科。 展开全文

当然,可能有人会反对,什么村干部截流资金,什么镇干部为某某群众违规操作,但这些行为远远称不上官员操作,顶多算小吏“吃拿卡要”。 对官员们来说,具体部门很重要,但级别提升带来的影响力更重要! 比如,一个财政局局长提拔到副县长的位置,局长肯定是愿意去的,虽然直接决定权没了,但离县级主要领导和市级领导的距离更近,业务辐射面积更广,影响力更大了。

说了这么多,千言万语一句话,资源、资源、资源! 体制内的官员,按照职责权限,大体可以分为三类,官、吏和僚。 能称的上“官”的,至少要掌握3项权力,人事权、财政权和行政执法权。 无论在什么级别人事权可谓是体制内最重要的权力,“路线确定之后,干部就是决定的因素”只有对下级部门的人事任命具有一定的话语权,才算得上真正的“领导”。 财政权的定义则比较广泛,既包括所在部门经费的使用权,也包括专项经费、项目经费及对下级部门拨款的分配权。 从古自今,无论是庙堂之上还是行伍之间,经费保障都是干事创业的前提。往小了说,官员也要生活,也要养家糊口。往大了说,基础设施建设,经济建设,抗洪抗震救灾。都得花钱才能办事。 行政执法权是一项惩罚性质的权力,即对于违反法律法规和政策规定的个人或企业,是否有权进行惩处。只有具备行政执法权,对微观主体的监管和政策措施的推行才能落到实处。 从这个角度来看,能否称之为官和级别并不直接关联。 乡镇的书记、乡长、镇长,虽然只是正科级,但在任职的乡镇,人事权、财政权和行政执法权都具备,可称之为官。 县城的局长,正科级,在分管领域,同样是人事权、财政权和行政执法权都具备,也可称之为官。 吏和官最大的区别在于,通常不具备人事权和财政权,而是受官的指派,负责具体的执行工作。 比如生活中常见的税务、公安、海关、城管这些部门的基层工作人员,以及政府服务大厅的窗口服务人员,都属于吏的范畴。 最后谈谈一种特殊的情况:僚。 僚的主要职能是给官提建议,辅助官员决策。 其特殊性在于,可以不具备上述任何一项权力,但可以通过影响官的决策来构建自己的权力。 比如市局的科长、省厅和部委的处长,虽然分管领域并没有人事、财政和执法权。但如果所在的科(处)室负责政策制定、资金分配和业务考核,对于部门主官在上述领域的决策就有很强的影响力,这时候他们的角色就趋近于官。 如果所在科(处)室属于辅助部门,主要负责日常事务性工作,工作内容更多局限在执行层面,这时候他们的角色就趋近于吏。 另外,现行的民主集中制原则,一定程度上形成了班子成员之间互相监督互相制衡的局面,避免了权力过于集中于一把手。这一点和传统的官员体系只是有很大差别的。 所以,能否进入到所在部门的班子成员也是官的一个必备要素。 比如省厅的处长和市局的副局长,前者是正处级,后者是副处级。 但大部分情况下,前者是僚,而后者可以称之为官。 其实有一个很清晰的身份标识叫做: 上一级组织部门管理的干部。 乡镇一级的县管干部; 县市一级的地管干部; 地市一级的省管干部; 和省区一级的中管干部。 这些就是标准的“官员”。 (来源:部委老农的自留地)返回搜狐,查看更多 (责任编辑:) |